天下韶山网 郭千千

元末明初,江西吉安一个叫毛太华的农民为了躲避战乱,背井离乡,向人烟稀少、蛮荒之地的西南方向寻求生路,一走就走到了云南永胜。毛太华身强体壮,特别能吃苦耐劳,又掌握了先进的农耕技术,深受当地人的赏识,便在永胜定居下来,日子过得很安稳。

明洪武十五年,明军平定云南,毛太华应招从军,很快提升为管辖120名军士的百户长。随后,因率军士参加筑城工程立下军功,调任湖南。毛太华带着儿子清一、清四前往湖南任职,定居湘乡县北门外。十余年后,毛太华去世,两个儿子迁居到湘潭的七都七甲,便是后来的韶山冲。毛氏家族就这样在山清水秀的韶山繁衍下来,传到第二十代孙,出了伟人毛泽东。

话说回来,在清一、清四定居韶山冲的370多年后,1758年,毛氏族中有人开始倡修宗祠。5年后,一座青砖青瓦的祠堂便建成于韶山村十八罗汉山麓,坐东南朝西北,也就是现在的韶山毛泽东同志纪念馆和毛泽东广场之间。

宗祠样貌

毛氏宗祠

戏台

农民夜校旧址

毛氏宗祠是韶山毛氏族人全族祭祀、议事的地方。宗祠大门门额上,“毛氏宗祠”四字十分显眼。两侧对联为“注经世业,捧檄家声”。走进祠堂,正上方便是一座戏楼。走上阶梯,回望戏楼,便可看见楼阁中部的戏台,可容纳十数人登台演庆。

阶梯右侧的墙上,“孝忠”两个大字下悬挂着一块长方形的黑板,这是清代后期韶山毛氏家族“军功”和封赏、任职表。阶梯左侧,是农民夜校旧址,现也作为韶山毛泽东同志纪念馆研学活动的场地之一。

敦本堂

瓦铺子

再向上走一截阶梯,便可抵达敦本堂。堂中安放的是历代祖宗神主牌位。敦本堂两侧,是毛泽东家史家风展。展览图文并茂,讲述了少年毛泽东在宗祠智斗族长的故事,陈列着祠堂今昔历史、毛氏家族家规家训,还有毛家始祖内迁、毛岸英回乡、农民夜校等故事。

走出展览,途径“瓦铺子”而出祠堂。“瓦铺子”是20世纪20年代韶山冲唯一的一座商铺,现在售卖一些韶山毛泽东同志纪念馆的文创产品。1925年,毛泽东回家乡开展农民运动,以此为据点,并发展毛新梅为中共党员。直到1949年,此处均为中共地下交通联络站。

宗祠故事

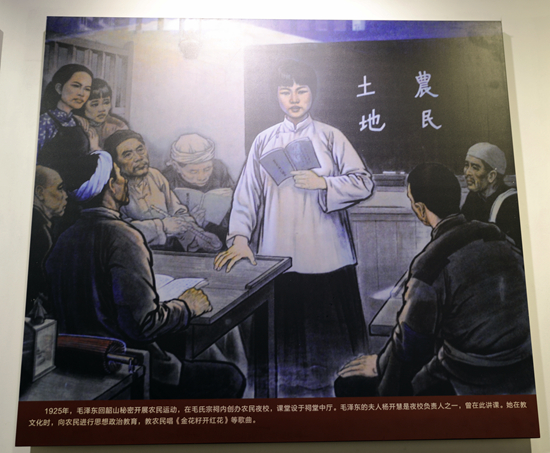

杨开慧正在为农民讲课

“金花籽(那个)开红花,一开开到穷人家……”1925年的初春至仲秋,毛氏宗祠中总会传出悠扬的歌声,那是毛泽东的妻子杨开慧正在教农民们唱《金花籽开红花》等歌曲。

早在1921年的秋天,韶山冲进步知识分子毛麓钟、毛简臣就在毛氏宗祠内创办了毛氏族校,推行新学,宣传新思想,传播新文化。1925年,毛泽东回韶山开展农民运动,就是利用族校课堂创办了第一所农民夜校。毛泽东的妻子杨开慧在祠堂里给农民讲课。她一面向穷苦乡亲传授文化知识,一面通俗地宣讲革命道理。渐渐地,夜校越开越多,来夜校听课的农民也越来越多。毛泽东夫妇为韶山冲里的乡亲点亮了一支启示光明的烛火。

抗日战争期间,中共韶山特别支部在毛氏宗祠办过图书馆。解放初期,韶山乡供销社、中共湘潭县韶山区委、湘潭县韶山区公所、湘潭县韶山文化馆等单位先后在宗祠内办公。

目前,毛氏宗祠免费对来韶游客开放。二十世纪九十年代,有关部门曾对毛氏宗祠进行过修缮,使其保持20世纪20年代原貌。1972年9月1日,湖南省革委会将宗祠确定为省级文物保护单位。

本网所刊登的各种新闻、信息及专栏资料均由 韶山毛泽东同志纪念馆 版权所有 电话:0731-55685157

Copyright 2009-2023 www.ssmzd.com All Rights Reserved

湘ICP备14012660号